|

"Fausto de Marinis"

Nicola Micieli

Un argonauta della deriva

dell'essere: ecco la definizione immaginosa, certo, ma rivelatrice che

potremmo dare di Fausto de Marinis, pittore e incisore abituato a navigare

nelle zone di confine del reale, laddove si dissolvono le figure leggibili

del mondo fenomenico e subentrano quelle, indecifrabili, del mondo sommerso

ove tutto è mobilità metamorfotica, ininterrotta fluenza.

|

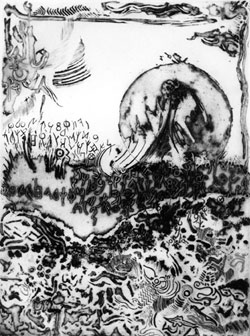

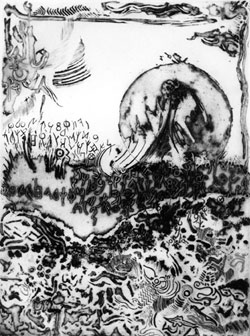

| Lettera alla Luna del 16 febbraio 1991 |

|

De

Marinis si muove nella dimensione virtuale della mente, infrangendo

ogni barriera spazio-temporale, vanificando le distinzioni empiriche

tra la materia e l'immateriale, tra la realtà e il sogno,

tra il qui della condizione esistenziale, con il suo carico

di contrastanti necessità, e l'altrove della prefigurazione

metafisica che schiude il regno della sconfinata libertà.

Il concetto fisico di confine sottende, ovviamente, l'analogo del

limen psichico, il filtro osmotico dei diversi stati della

coscienza.

E' questo il presupposto teorico d'un surrealismo non visionario,

assai vicino al flusso coscienzale più che allo stato onirico.

E vorrei dirlo pulsionale e in certa misura automatico, nel senso

di una scrittura gestuale organica al linguaggio incisorio di de

Marinis. |

Per questo artista, difatti,

la lastra è una sorta di schermo radiografico delle "illuminazioni",

diremmo con Baudelaire, e con Bergson delle energie che attraversano

il campo visivo, registrate quasi sismograficamente in nuclei e filamenti,

in volute, in scie e impronte, in onde e spirali e simboli ideografici:

cifre di un'arcana scrittura in cui ognuno può riconoscere i

depositi delle più diverse culture, le tracce di una memoria

collettiva che risale alle scaturigini della storia.

E come scrittura psicografica, per quanto connotata per simboli ricorrenti

in senso ermetico, sono da leggersi essenzialmente le gremite partiture

di de Marinis. Esse manifestano il desiderio di una comunicazione che

vorrei dire cosmica, presupponendo il superamento dei codici omologati,

le parole e le immagini, i simboli matematici di cui gli uomini si servono

per comunicare e serbare memoria del loro passaggio.

I destinatari del "messaggio" di de Marinis paradossalmente

non siamo noi che tentiamo di leggere i suoi criptogrammi. O meglio:

lo siamo ma solo nella misura in cui riusciamo a calarci simpatericamente

nella fluenza della partitura, rendendoci in tal modo partecipi di un'intenzione

comunicativa che vorrei dire panica, ossia da villaggio non più

globale, ma cosmico appunto.

|

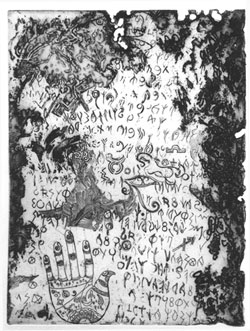

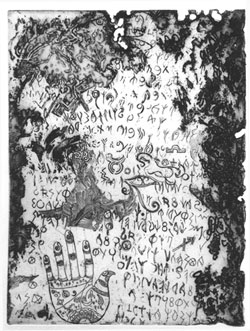

| Lettera alla Luna del 4 marzo 1991 |

|

Non a caso si

intitola "Lettere alla Luna" la suite, che a me pare di

straordinaria qualità grafica nella sua ricchissima tipologia

segnica e nell'animazione pervadente della partitura, incisa all'aquaforte

e all'acquatinta nel 1991 quale ideale portolano e diario di bordo

d'un argonauta della deriva dell'essere. Ogni tavola è una

pagina brulicante di segni: da una parte mappa intuitiva d'un possibile

approdo, cui puntare lo sguardo della polena nell'oscura navigazione;

dall'altra ansiosa trascrizione grafica dei luoghi attraversati

e degli eventi che accompagnano il periglioso viaggio.

Lettere alla luna! Come non pensare

al leopardiano pastore errante dell'Asia? E al mare dell'essere:

all'idea dell'infinitudine in cui naufragare e perdersi, per attingere

la ragione ultima dell'essere? |

So che siffatte suggestioni

porterebbero lontano, forse a una rarefazione filosofica che ci farebbe

perdere la densità pur presente, direi la pregnanza dell'umana

passione che scorgo fervida e intensa nelle pagine di de Marinis. E

dunque ritorno, come provvisorio approdo, al senso fisico e direi persino

tattile, ossia percettivo della scrittura grafica come a un sicuro referente

di questa ricerca incisoria cui sembrano concorrere il pensiero e l'azione,

in una sintesi poetica non facilmente riducibile alla raccorciata eloquenza

di una formula.

| Lettera alla Luna del 27 marzo 1991 |

|

|